Buscar este blog

martes, 11 de febrero de 2020

Estar acompañados

El aliento de la niebla amanece hoy muy espeso, dejando adivinar apenas las altas torres de una ciudad sin nombre, abierta en la llanura, en una encrucijada de caminos que no llevan a parte alguna. Sientes en los tuétanos remecidos una soledad fría y bella como la muerte misma, y quisieras encontrar abrigo en este descampado al que no pones horizontes y en el que no sopla el viento para decirte que dirección seguir en una rosa de los vientos de escarcha violenta y triste.

Con los bárbaros aullando fuera, a los pies de una muralla derruida, que será conquistada, acaso solamente puedes encontrar refugio, como Agustín de Hipona, en los plúteos de la biblioteca y, por suerte, tienes algunos libros para colocar en los mismos y todo parece volver a su sitio, como si la vida fuese encajando sus desastres. Algunos pueden ser ejemplares salvados de la hoguera en la que ardieron otros muchos propiedad de Alonso Quijano, y los acaricias no como tesoros, sino como a ínsulas que son de vida, de vida latiente y hermosa, espigas doradas que entregas al granero de la memoria.

Es estar acompañado, como dice José Jiménez Lozano, desde su Alcazarén en el que vive, por una piedrecilla, por una cuerda con la que vino atado un paquete de libros, es estar acompañado en las melancolías y en los desasosiegos por los sueños que en ocasiones se nos escapan por la urdimbre que nos sostiene, por entre las fibras del cañamazo que nos mantiene erguidos ante la adversidad. Y necesitamos estar acompañados, encender una velita, la estrellita de la que hablaba Teresa en su San José de Ávila, por la luz titilante de un candil que a duras penas se mantiene en la inmensidad del negror de las tinieblas. Somos hombres, tan frágiles y solos, tan abandonados, que únicamente en Cristo podemos encontrar consuelo en nuestras desdichas e incertidumbres.

Y así he hecho, he subido a la biblioteca como quien sube al Monte Tabor, esperando que el rostro le resplandezca en el encuentro con lo Eterno, y he colocado unos libros, he abierto sus páginas, he leído a salto de mata, aquí y allá, tal vez una lágrima ha rodado por dentro, y una oración ha quedado prendida en la mañana, cual testigo de tanto silencio.

Desde los oteros hoy la niebla se va desmoronando como los tapiales de adobe a los que la lluvia besa con furia terrible. Hay jirones de almas, banderas rotas, palabras heridas. La luz se abre camino despacio, con la lentitud de los amaneceres invernales, y descubres el mundo, tal vez más nuevo ahora, más nítido y preciso, y lo habitas. Es tuyo.

Fernando Alda Sánchez

(Foto: Pixabay)

lunes, 10 de febrero de 2020

Se nos ha olvidado vivir

La fría mano de la luna de nieve que en estos días luce en medio de la noche, sobre una ciudad llena de torres de sombra, parece buscar la raíz misma del dolor, del sufrimiento de la existencia en esta sociedad del descarte que estamos construyendo y en la que todos los días hay víctimas caídas en el fiero combate por sobrevivir.

Vivimos en una sociedad en la que todo tiene que ser permanentemente nuevo, en la que lo que ha ocurrido hace diez minutos ya en viejo a los diez minutos siguientes, sin siquiera darle una oportunidad no ya al pasado, sino al mismo presente, pues nos vemos obligados a vivir siempre en futuro, mirando al futuro como una deidad que acaba por devorarnos, pendientes de una renovación absurda para no parecer obsoletos.

Y así nos va. Has cumplido más de cincuenta y ya estás condenado a desaparecer. Ya eres viejo para un mundo laboral en el que la voracidad de los beneficios, en lugar de la dignidad de la persona, está por encima de cualquier premisa. Si con esa edad has perdido el trabajo, probablemente has perdido también lo mejor de tu vida, pues te espera un calvario hasta que algún día puedas alcanzar una jubilación miserable.

Es solo un ejemplo, brutal, desde luego, pero un ejemplo entre otros muchos, pues ese monstruo postmoderno que alimentamos ciegamente a base de las mentiras que nos cuentan a través de la publicidad, de mundos idílicos en los que la felicidad se alcanza comprándose un coche o realizando un crucero por cualquier archipiélago de moda, termina por imponernos sus reglas: entiéndase, eres joven, tienes derechos; eres viejo, estás condenado al desempleo, a la eutanasia, a la marginación, a la exclusión y, poco a poco, a la soledad. Eso sí, luego, cuando vemos algunas noticias, que olvidamos pronto, algo se nos mueve en las entrañas, pero estamos tan anestesiados, tan adormecidos, tan idiotizados, que seguimos, como un hamster, dando vueltas y más vueltas en la rueda de la producción.

Se nos ha olvidado vivir, atentos siempre a tener, a poseer, a codiciar, en lugar de ser, de creer, de compartir, pendientes de tratar de habitar un fin de semana que desearíamos fuera perpetuo en el que empujar un carrito de supermercado en el centro comercial para llenarlo de cosas que no necesitamos y que nos hacen vivir de forma permanente en una angustia vital que nada de este mundo puede llenar.

Hoy me he levantado más pesimista que de costumbre, más triste, quizá más lúcido, pues compruebo que somos nosotros los que alimentamos un sistema que nos destruye, que nos tiraniza, que nos inhabilita, que nos vacía por dentro, convirtiéndonos en hombres de paja, en los hombres de cabezas huecas, en nuestros propios verdugos, pues corremos con las orejeras puestas una loca carrera de extinción.

Ni siquiera puedo edulcorar cuanto digo con algo de literatura, con hermosas palabras, con bellas imágenes, pues no hay metáforas para cubrir un cadáver que hiede, ni siquiera la cal viva haría su efecto. Acaso es que ya es demasiado tarde y no tenemos remedio. Confieso que a mí me queda Dios, al que rezo todos los días, para saber, como Jonás, a qué Nínive es al que tengo que ir. Y me queda el abrazo de Cristo, que es amigo, y al que miro en la Cruz convertido en un despojo, después de tanto sufrimiento, y se que resucitará y que por tanto hay esperanza. Y me queda mi mujer y mis hijos, que tanto me aman y a los que tanto amo, y con lo que comparto la Vida, así, con mayúsculas, pues no de otra forma podremos vivirla.

El mundo sigue girando vertiginoso, algún día nosotros nos habremos ido y todo seguirá igual, pues nuestro empeño no es otro que el de no querer vivir, aferrados como estamos a tanto ídolillo de barro como nos sale al paso. Pero por hoy basta, ya he dicho suficiente, no te canso más, querido lector, que bastante tienes con tus desvelos y desasosiegos. Discúlpame estas tristezas, pero tengo que decirlas pues me arden en la boca. Se que serás indulgente conmigo. Te deseo con fervor que encuentres luz en tu camino, asideros para resistir estos embates tan terribles, para no ocultarlos, sino para hacerlos frente. Prometo estar a tu lado en esta travesía en la que no nos podemos permitir el lujo de dejar atrás a nadie, y menos si está solo, enfermo o herido. No le hagamos el juego al sistema que nos devora. Resistamos. Nos va la Vida en ello.

Fernando Alda Sánchez

(Foto, Pixabay)

viernes, 7 de febrero de 2020

Pura vanidad

Hay días en que ni el faro del fin del mundo es suficiente guía para doblar el Cabo de Hornos de la tristeza, del pasado que se empeña en que lo revises milímetro a milímetro, haciéndolo pasar por el cedazo de lo que nunca será o de lo que nunca fue. En esa revisión permanente hay mucho dolor y tal vez sientes tus alas cansadas, como un pájaro que ha caído agotado por el esfuerzo y por el viento excesivo en la travesía. En verdad hay momentos así, en los que te tragas las lágrimas, que saben a cienos muy profundos y muy oscuros, que vienen de abismos que creías cegados y que sin embargo afloran y te dejan en la boca del alma el sabor acre de la desolación.

Pese a todo, respiras, nadador de largas distancias como eres, y en la luz del día, que hoy está luminoso, como encendido, con esa luz tan transparente que solo los cielos altos de Ávila pueden darte a cambio de nada, si acaso de un simple y solitario paseo por el adarve de la mañana, encuentras las certezas que necesitas, pues sabes que en estas moradas del Castillo Interior teresiano habita Dios, que está contigo, acompañándote en este Getsemaní cotidiano en el que se desangran los sueños. Amor hasta el extremo.

En el paño de la Verónica está el rostro de Cristo, también el tuyo, el de todos, pintado con los colores de la devastación, con el almagre de todas las caídas hacia todos los calvarios, con el amargor de todas las heridas. Y así la vida, que despierta inevitable. Y salgo hoy a los caminos a buscar esas cruces de piedra cubiertas de musgo y de abandono, cubiertas de almas, a encontrarme con los cruceros, con los viacrucis, con las encrucijadas, como candelas para orientarse en este oficio de tinieblas que en ocasiones es el vivir. Siempre, al fondo, los ojos de Cristo, que te miran como nadie te ha mirado jamás, desde la noche, para vadear los torrentes y la acritud del mundo, que sigue con sus tumultos y sus ensoñaciones. Guiñoles somos en un retablillo de apariencias, pura vanidad, proclama Qohelet. Vivimos en una colmena de deseos desaforados.

¿Cómo resistir, entonces, estos embates, este oleaje crecido en su desmesura, si somos arcilla frágil, hierba que crece en la mañana y segarán por la tarde? ¿A dónde la mirada, Señor, si voy perdido, en descampado, sin abrigo? Arden las preguntas en la memoria de la edad, mientras se devanan los años para ser hoguera, cinerario recuerdo, campana hueca, resonancia lejana de hombres de paja que entrechocan sus cabezas, tierra estéril.

Si alzarme pudiera en la llanura, en estas soledades castellanas, y no dejar de ver, sino sentir siempre, y librarme, una vez más, de la trampa del cazador gracias a la misericordia divina, y llegar a cubierto, a algún alcázar, o roca fuerte o peña fiel, acaso a los muros de Ávila, de esta Constantinopla que parece inexpugnable, ombligo del mundo. Es recuerdo del escribidor que vive en Alcazarén, más memoria. Desasimiento.

Nuevos senderos que se parecen a otros ya transitados reclaman tus pasos indecisos, ese vagar irredento que aún mantienes, capitán errante en todos los mares del olvido, como un buque sin bandera ni gobierno. Entonces, los versos, el maduro fruto de la poesía, la escritura que te salva de volverte loco, el poema como oración con lo Eterno, como esa fuente que bien sabía Juan de la Cruz de dónde mana y corre, que fluye entre el ventalle de cedros, hacia la llama de amor viva que nos sostiene y alimenta.

Y así las horas, para huir de la muerte. Para no caer de nuevo.

Fernando Alda Sánchez

(Foto, Pixabay)

miércoles, 5 de febrero de 2020

Oración

¡Crucifícale, crucifícale!

gritaban en aquella Jerusalén

de sangre, y te seguimos crucificando,

cada día, en el Gólgota del egoísmo,

en la cruz cuyo madero

no deseamos, con clavos

de odio y coronas de espinas de soberbia,

con la misma indiferencia que siempre

nos hace mirar hacia otra parte

si hay un corazón que sufre,

un corazón desolado,

que en el abandono ha encendido

el fuego de su más triste hogar:

perdónanos, Señor,

pues ahora sí sabemos lo que hacemos.

Fernando Alda Sánchez

gritaban en aquella Jerusalén

de sangre, y te seguimos crucificando,

cada día, en el Gólgota del egoísmo,

en la cruz cuyo madero

no deseamos, con clavos

de odio y coronas de espinas de soberbia,

con la misma indiferencia que siempre

nos hace mirar hacia otra parte

si hay un corazón que sufre,

un corazón desolado,

que en el abandono ha encendido

el fuego de su más triste hogar:

perdónanos, Señor,

pues ahora sí sabemos lo que hacemos.

Fernando Alda Sánchez

"Desde mis poemas"

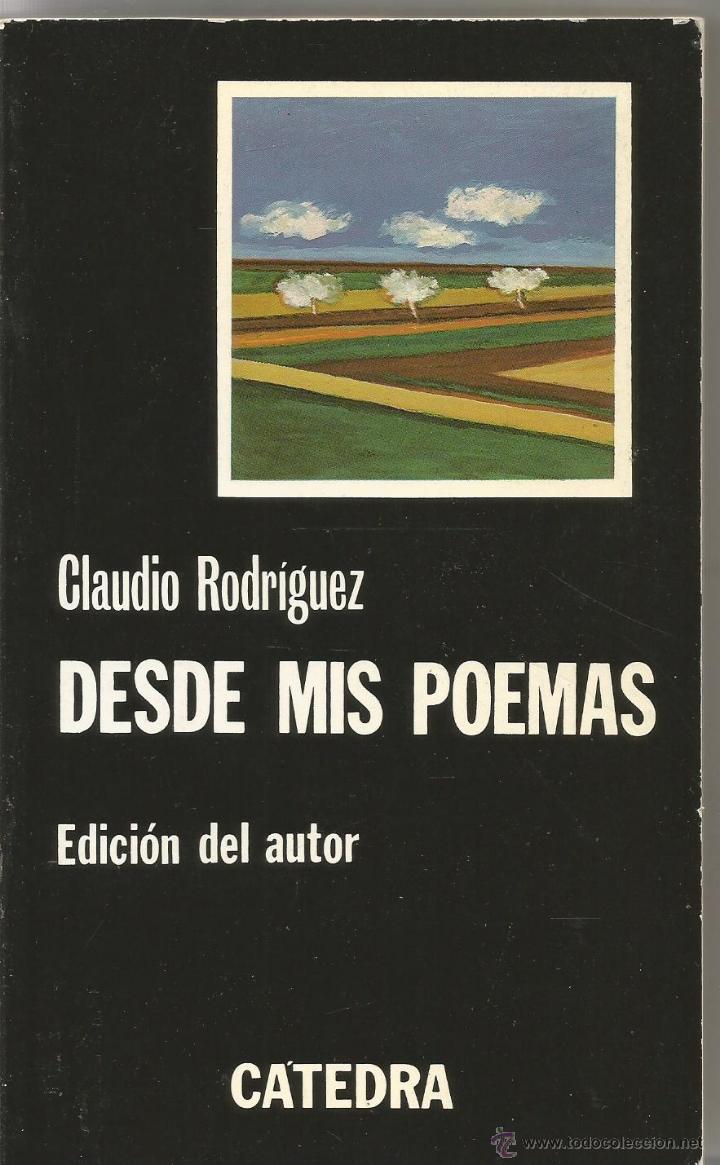

"Desde mis poemas", Claudio Rodríguez (Zamora, 1934 - Madrid, 1999), es una recopilación de los primeros cuatro libros de este poeta, una edición realizada para Cátedra por el propio autor y que hoy me ha venido a la memoria con fuerza, especialmente los primeros versos de "Don de la ebriedad", el poemario con el que Claudio Rodríguez obtuvo en 1953 el Premio Adonais.

Esos versos dicen así:

"Siempre la claridad viene del cielo;

es un don: no se halla entre las cosas

sino muy por encima, y las ocupa

haciendo de ello vida y labor propias.

Así amanece el día; así la noche

cierra el gran aposento de sus sombras".

Era una nueva poesía en la España de posguerra, incluso dentro de la denominada Generación del 50, a la que Rodríguez pertenece. Él es ya un poeta, junto a otros, como Carlos Barral, Francisco Brines o José Ángel Valente, todos ellos de especial mérito poético, que solo tangencialmente adopta la norma establecida de la poesía social imperante en aquella década. Este grupo proclama un tipo de poesía en la que no hay testimonio, sino una vía de conocimiento.

Claudio Rodríguez confiesa en la introducción a "Desde mis poemas" que la recopilación de los mismos ha sido un "encargo embarazoso y, desde luego, inútil. Porque lo que me ha sorprendido al releer mis versos es la carencia de familiaridad hacia ellos. (...) El grado de acercamiento hacia mi obra, en mi caso, es lejano".

Y luego nos dice que "si la poesía, entre otras cosas, es una bùsqueda, o una participación entre la realidad y la experiencia poética de ella a través del lenguaje, claro está que cada poema es como una especie de acoso para lograr (meta imposible) dichos fines", por lo que con el paso del tiempo "el autor no pude darnos sino unas orientaciones volanderas a cerca de sus palabras. Lo cual no es renegar, borrar, hacer o rehacer, sino aceptar la fluencia de la vida".

Eso es lo que encontramos en la poesía de Claudio Rodríguez, la vida, con unos versos desligados de influencias, aunque en su juventud leyese a los místicos españoles y a los románticos ingleses. De ese apego a la vida nacieron sus primeros poemas, como el propio autor reconoce, pues quiere aclarar que "mis primeros poemas brotaron del contacto directo, vivido, recorrido, con la realidad de mi tierra, con la geografía y con el pulso de la gente castellana, zamorana".

En sus poemas se da la tensión "entre la objetividad y la subjetividad", como él mismo afirma, dentro de la consideración de "la fugacidad, por decirlo así, de las relaciones vitales". Son, en definitiva, "la alianza y la condena. La imaginación y la duración compartidas, cara a cara: la sencillez en torno a la complejidad de la vida. O el intento de acompañamiento, de asimiento, a pesar de la impotencia".

Y así en "Herida en cuatro tiempos", de "El vuelo de la celebración":

"Conozco el algodón y el hilo de esta almohada

herida por mis sueños,

sollozada y desierta,

donde crecí durante quince años.

En esta alhmohada desde la que mis ojos

vieron el cielo

y la pureza de la amanecida

y el resplandor nocturno

cuando el sudor, ladrón muy huérfano, y el fruto transparente

de mi inocencia, y la germinación del cuerpo

eran ya casi bienaventuranza".

Entre las transparencias iniciales y la corporeidad final se mueve la poética de Claudio Rodríguez, una de las voces más originales y potentes de la poesía española contemporánea. Hoy, que he vuelto a retomar la relectura de libros, estas breves reseñas que en el blog había abandonado desde hace unos meses, y que ahora retomo, con la promesa de no dejarlas por más tiempo, reivindico esta voz del poeta zamorano casi olvidada, pero cuya belleza se mantiene intacta, sin mácula, a través del tiempo, como todo aquello que tiene vocación de eternidad.

Fernando Alda Sánchez

Os dejo, como siempre, una portada. En esta ocasión de la edición de Cátedra del año 1983, Madrid, que es la que guardo en mi biblioteca.

Esos versos dicen así:

"Siempre la claridad viene del cielo;

es un don: no se halla entre las cosas

sino muy por encima, y las ocupa

haciendo de ello vida y labor propias.

Así amanece el día; así la noche

cierra el gran aposento de sus sombras".

Era una nueva poesía en la España de posguerra, incluso dentro de la denominada Generación del 50, a la que Rodríguez pertenece. Él es ya un poeta, junto a otros, como Carlos Barral, Francisco Brines o José Ángel Valente, todos ellos de especial mérito poético, que solo tangencialmente adopta la norma establecida de la poesía social imperante en aquella década. Este grupo proclama un tipo de poesía en la que no hay testimonio, sino una vía de conocimiento.

Claudio Rodríguez confiesa en la introducción a "Desde mis poemas" que la recopilación de los mismos ha sido un "encargo embarazoso y, desde luego, inútil. Porque lo que me ha sorprendido al releer mis versos es la carencia de familiaridad hacia ellos. (...) El grado de acercamiento hacia mi obra, en mi caso, es lejano".

Y luego nos dice que "si la poesía, entre otras cosas, es una bùsqueda, o una participación entre la realidad y la experiencia poética de ella a través del lenguaje, claro está que cada poema es como una especie de acoso para lograr (meta imposible) dichos fines", por lo que con el paso del tiempo "el autor no pude darnos sino unas orientaciones volanderas a cerca de sus palabras. Lo cual no es renegar, borrar, hacer o rehacer, sino aceptar la fluencia de la vida".

Eso es lo que encontramos en la poesía de Claudio Rodríguez, la vida, con unos versos desligados de influencias, aunque en su juventud leyese a los místicos españoles y a los románticos ingleses. De ese apego a la vida nacieron sus primeros poemas, como el propio autor reconoce, pues quiere aclarar que "mis primeros poemas brotaron del contacto directo, vivido, recorrido, con la realidad de mi tierra, con la geografía y con el pulso de la gente castellana, zamorana".

En sus poemas se da la tensión "entre la objetividad y la subjetividad", como él mismo afirma, dentro de la consideración de "la fugacidad, por decirlo así, de las relaciones vitales". Son, en definitiva, "la alianza y la condena. La imaginación y la duración compartidas, cara a cara: la sencillez en torno a la complejidad de la vida. O el intento de acompañamiento, de asimiento, a pesar de la impotencia".

Y así en "Herida en cuatro tiempos", de "El vuelo de la celebración":

"Conozco el algodón y el hilo de esta almohada

herida por mis sueños,

sollozada y desierta,

donde crecí durante quince años.

En esta alhmohada desde la que mis ojos

vieron el cielo

y la pureza de la amanecida

y el resplandor nocturno

cuando el sudor, ladrón muy huérfano, y el fruto transparente

de mi inocencia, y la germinación del cuerpo

eran ya casi bienaventuranza".

Entre las transparencias iniciales y la corporeidad final se mueve la poética de Claudio Rodríguez, una de las voces más originales y potentes de la poesía española contemporánea. Hoy, que he vuelto a retomar la relectura de libros, estas breves reseñas que en el blog había abandonado desde hace unos meses, y que ahora retomo, con la promesa de no dejarlas por más tiempo, reivindico esta voz del poeta zamorano casi olvidada, pero cuya belleza se mantiene intacta, sin mácula, a través del tiempo, como todo aquello que tiene vocación de eternidad.

Fernando Alda Sánchez

Os dejo, como siempre, una portada. En esta ocasión de la edición de Cátedra del año 1983, Madrid, que es la que guardo en mi biblioteca.

martes, 4 de febrero de 2020

Alcanzas cima

En las colinas habita la voz de la luz, todos los ocasos, los amaneceres inciertos, el resplandor que anuncia la vida en ese instante primero en el que se incendia la mirada, el no retorno de las palabras, el sutil momento en el que prende la llama sagrada y todo es posible. En las colinas habita "la voz a ti debida", de Pedro Salinas, mientras en la memoria contemplas el Vesubio en llamas sepultando Pompeya. Una ínsula asoma entre la niebla, la tierra toda, un despertar.

No hay un verso de Virgilio para esta ocasión, en la que el día muestra sus heridas, cosidas con alambre de espino, en la que los árboles están a punto de florecer en este loco febrero que quiere, y no puede, desterrar el invierno a los polos terrestres. Tampoco Catulo, desde Verona, te ha dejado un poema en el alféizar de la ventana. Ya han regresado los pájaros al jardín de casa y tal vez en el Tiétar, ahora lejano y somnoliento, a la sombra de Gredos, están comenzando a abrirse las primeras mimosas con su amarillo intenso. En la calle, apenas sombras, un silencio de soledades viste la corona de la mañana, que pasa lenta, como en cortejo fúnebre, buscando el habla, que yace en pedazos sobre el asfalto.

Las cigüeñas ya han regresado a sus nidos de siempre, en las altas torres de esta Ávila que hoy es nueva, como recién estrenada en medio del paisaje, y el dibujo de sus alas prende rosas blancas y negras en el azul purísimo que pinta el cielo y lo acerca al corazón del hombre.

Bóreas parece muerto, pero aún le quedan en sus pulmones violentos estertores, carbones de nieve y cellisca, la madre del hielo, y seguirá petrificando alientos y miradas en estas alturas en las que el mar solo es memoria, un recuerdo vago de oleajes y algas, un horizonte de sol y sirenas. Habrá de alzarse aún el frío con su guadaña brillante y la hierba, que ahora promete y es esperanza de otros reinos, perecerá y será cadavérica ceniza.

No obstante, no hay tristezas. El sol alumbra, va teniendo fuerza, recobra espacios, y en la voluntad, aunque con alfileres, asoman deseos, un requiebro, un suspiro, un manantial dulce de aromáticas plantas, espliego, tal vez romero, hierba luisa, siempre tomillo, un toque de aulaga, que alegran el desgranarse de los sueños, y dan profundidad a las horas que se lleva el caudal de la vida. Y así la jornada, entre delicadas presencias que son morada y anuncio, abrazo, el hogar de todo cuanto has sido y sigues habitando.

Pasas lista y no hay ausencias. La cruenta batalla del existir no se ha cobrado demasiadas bajas. Aún es posible presentar cara, hay algo con qué luchar; las aguas del olvido y de la Estigia quedan lejos, no son orilla cierta en esta tempestad de desmemorias. Desde el vino y la lumbre, bajo techo, seguirás aguardando el esplendor de las estrellas, el fulgor de la noche, los labios cálidos de la poesía y sus desmesuras.

Sigue el tiempo. Alcanzas cima.

Fernando Alda Sánchez

(Foto: Pixabay)

domingo, 2 de febrero de 2020

Luminarias y remembranzas

Los libros, como la vida, también nos van dejando surcos o arrugas en el alma, acaso en los ojos, en la mirada. Son cicatrices que conforman un mapa que no es solo de tinta, sino que tiene ríos y hondonadas que se van llenando con todo aquello que hemos leído y que es parte de nosotros mismos, pues habita en las entretelas del espíritu, en lo más fundamental de la memoria, como ascuas de recuerdos que no se apagan nunca.

Es el rostro de los Cien Años de Soledad, o la búsqueda del Tiempo Perdido, tal vez los Himnos a la Noche o el Ciprés de Silos, que aún sigue siendo un "enhiesto surtidor de sombra y sueño" y dibuja con su lanza, en medio del claustro románico, todos nuestros sueños, que apuntan a lo Alto. Es nuestra faz, que también queda impresa en los libros, pues lectores somos y a ellos nos asomamos siempre con inusitado asombro. El que siente esa pasión en su corazón entiende cuanto digo, pues bien sabe lo que uno siente al tener en las manos un libro nuevo, o al volver a releer uno del que guarda sensaciones y que espejea como un guijarro plateado en el fondo de una charca llena de agua de montaña. Siempre hay transparencias.

El arado de la lectura nos devuelve países, ciudades, personas, ensalmos, un cántico hermoso que enciende en el alma hogueras y antorchas para iluminar nuestros pasos en los momentos y en las cañadas más oscuras, cuando todo parece perdido, y buscamos los ojos de Cristo en las tinieblas de la noche para tener compañía y consuelo. Y así se abre la tierra, bajo la acción de la palabra escrita, que el autor nos brinda y nosotros recibimos como si impregnase una tablilla de cera, para ir descubriendo misterios y abismos, el palpitar levísimo de la sangre que nos deja su pintura de almagre sobre la roca del tiempo.

¿Cómo no seguir leyendo, cómo dejar de leer, como no buscar las raíces de los libros, sus ramas, la sombra maravillosa de sus hojas? Leer es uno de esos grandes regalos que recibimos en nuestra existencia, un regalo esencial, como el aire o las lágrimas, pues nos ayuda a vivir, a seguir viviendo. Después de Auschwitz solo es posible orar y escribir poesía, para mantener la lucidez y no hundirnos en la vesania. Seguimos siendo seres humanos, frágiles como siempre, pero conscientes de que hay cosas que no deben volver a repetirse nunca más. El totalitarismo, del signo que sea, sigue amenazando como Escila y Caribdis en el Estrecho de Mesina, en itálicas tierras, para devorarnos si escuchamos sus cantos de sirena.

Leer, leer siempre, para seguir nombrando lugares habitados en nuestro planisferio, en el mapamundi de nuestro existir, en la tierra inmensa y los océanos, peregrinos como somos entre libros, romeros en la Roma de las Letras, capital del mundo, ciudad eterna de la imaginación y seguir trenzando narraciones para que la vida no se nos escape entre los dedos, como el agua del olvido.

Que el viento siga su viaje y desmelene las veletas. El fuego de lo escrito no se apaga.

Fernando Alda Sánchez

(Foto: pixabay)

Suscribirse a:

Entradas (Atom)